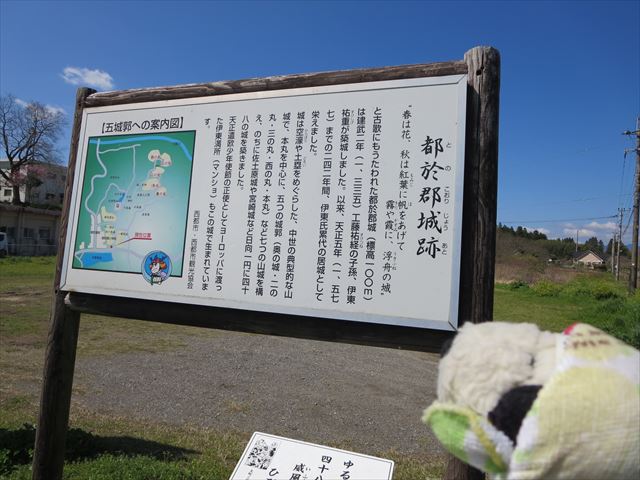

説明板

伊東満所生誕の地

中馬場跡

本丸入口

本丸 その1

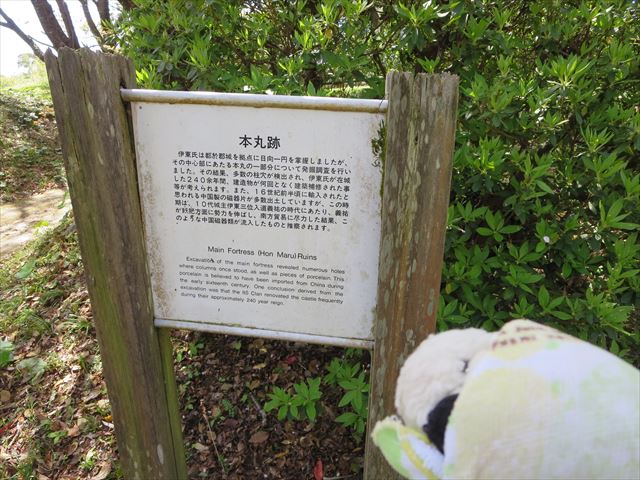

本丸跡説明板 その1

本丸跡説明板 その2

伊東マンショ像

本丸 その2

本丸南曲輪 その1

本丸土塁 その1

本丸土塁 その2

本丸から奥の城を望む

本丸から二の丸を望む

本丸/二の丸間の空堀 その1

伊東満所誕生之地

本丸南曲輪 その2

本丸/二の丸間の空堀 その2

二の丸 その1

二の丸土塁 その1

二の丸 その2

二の丸/三の丸間の空堀 その1

二の丸から三の丸を望む

二の丸から西の城を望む

二の丸土塁 その2

二の丸土塁 その3

二の丸から本丸を望む

二の丸/三の丸間の空堀 その2

西の城/三の丸間の空堀

曲輪D

三の丸

三の丸から西の城を望む

三の丸から二の丸を望む

三の丸からの眺望

西の城

西の城から三の丸を望む

西の城から二の丸を望む

曲輪C

曲輪B

本丸/奥の城間の空堀 その1

本丸/奥の城間の空堀 その2

奥の城

奥の城土塁

奥の城から本丸を望む

犬の馬場跡

一乗院跡